时尚传媒学院 讯 《影视导演艺术创作》是广播电视编导专业开设的专业教育必修课程。本课程坚持以立德树人为根本任务,课程内容包括以导演编剧思维夯实文本建构能力,以导演拍摄思维强化视听语言表达,以导演剪辑思维提升叙事节奏把控,形成从创意构思到成片制作的全流程教学模式。通过理论讲授、案例剖析与实践拍摄相结合的教学模式,帮助学生系统掌握影视导演艺术创作的核心原则、专业方法与实践技巧,从而培养学生独立创作能力,为培育兼具艺术素养与专业技能的影视创作人才奠定坚实基础。

学术支持:易城、李有为、阳石刚、蔺丽、潘刚健、甘婷

监制:Mr Yin

展映时间:2025年6月10日13:30—16:30

展映地点:图书馆3楼学术报告厅

1.《春天會好麼》

《春天會好麼》是一部聚焦于现代个体在高度物化和技术化社会中遭遇的深刻异化、身份迷失与精神禁锢的实验短片。影片以一系列充满象征意味的意象符号,呈现一个无名男人在充斥着冰冷符号、人造假象与无形束缚的异化环境中,试图寻求身份认同与精神解脱的可能性。

2.《一列火车经过》

《一列火车经过》以中国南方火车穿过的小镇为背景,聚焦青春期少女在成长缝隙中的隐秘心事与情感困境。影片以“时空旁观者”的冷静视角,呈现个体深陷于记忆的执念与情感的疏离中,体验着存在的孤独,并试图在生活的流动与变迁中寻找连接或意义。在火车经过的轰鸣与间隙的寂静中,呈现一幅关于青春迷惘、情感遗痕与时间哲思的画卷。

3.《失去名字的人》

《失去名字的人》源于对童年记忆不可靠性的迷恋。游乐场、田野、铁轨、河流——这些空间承载着个体最初的欢愉与创伤,却在时间中坍缩成碎片化的意象。影片试图通过一个男孩的游荡,探讨一个核心命题:当“家”的概念在现实中缺席时,我们如何用记忆的残片与私密仪式重构归属感?

4.《镜外》

镜外》是一部高度自反的短片,以一种高度自觉的“媒介视角”,探讨现实、虚构、表演、精神世界之间错综复杂且脆弱易碎的边界。影片通过一个嵌套的“戏中戏”结构、一个封闭充满未知的片场空间、一个被赋予超现实功能的摄影机与行李箱、一个陷入精神错乱循环的主角,试图在由自身意识、社会角色和媒介技术共同编织的叙事迷宫中,理解或抵达“镜外”的真相。

5.《记忆·蓝》

《记忆·蓝》试图以沉静而克制的影像,细腻捕捉物件承载的情感重量,勾勒现代人面对记忆、亲情与自我价值时的复杂心绪。影片呈现的不仅是一个服装设计师重获灵感的故事,更是一个关于如何在记忆的废墟中打捞爱的碎片,并以此重建内在秩序与生命连接的私密诗篇。

6.《白日处暑》

《白日处暑》以“生活流旁观者”的视角,将镜头冷静地浸入小镇的日常肌理,试图通过私人化的归乡-创伤-出走故事,勾勒当代中国小镇青年普遍面临的精神困境——在传统与现代的撕扯中,在故乡与他乡的游移间,在亲密关系的幻灭后,个体如何寻找情感的锚点与存在的勇气,如何在生活的“白日”之下,感知那“处暑”时节特有的、带着凉意的微光与转机。

7.《無無明》

《無無明》以当代中国典型的城乡结合部为背景,聚焦一位无名小镇青年的生存状态。影片采用一种近乎“静默观察者”的疏离视角,大量运用长镜头与富有隐喻性的环境意象,冷冽而细腻地勾勒出后工业景观与残留乡土自然交织下,小镇青年身份认同的迷失、抗争的无力感以及代际更迭下精神家园失落的普遍性困境。

8.《赛博老登》

《赛博老登》聚焦独居老人老李,在城镇生活的孤独缝隙中,因孙女引入的直播世界,意外开启了一场跨越数字鸿沟的生命实验。影片以家庭内部细腻的互动为切口,透过一方手机屏幕的方寸天地,折射当代中国家庭在技术浪潮冲击下的情感联结新图景。

9.《芒种》

《芒种》以“社会旁观者”的冷静视角,融合现代城市冰冷的设施意象与充满原始生命力的自然元素,展现一位盲人在城市中遭遇的物理与社会障碍,以及内心的痛苦与微弱的抗争。在经历外在阻碍与内在痛苦的洗礼后,主角实现了从“生理之盲”到“心灵之明”的蜕变,在黑暗的底色上,完成了对自我存在与世界感知的深刻体认与精神超越。

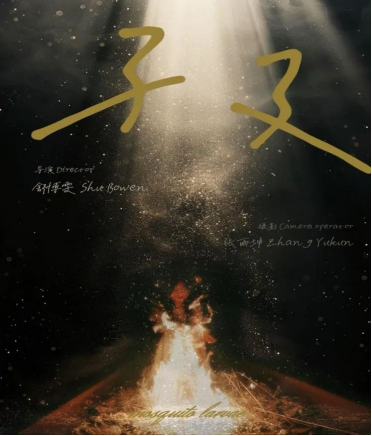

10.《孑孓》

《孑孓》以微观视角下的生命悸动为切入点,构建了一个充满象征与隐喻的心理空间,深刻探讨女性在身份认同迷惘、性别凝视压迫与存在主义孤独下的精神困境。影片采用高度视觉化的“内心旁观者”视角,融合破碎倒影、倾圮偶像等超现实元素,细腻勾勒女性面对内在束缚与外部规训时的情感撕裂,以及在幻灭与毁灭边缘寻求自我解放与重构的隐秘历程。

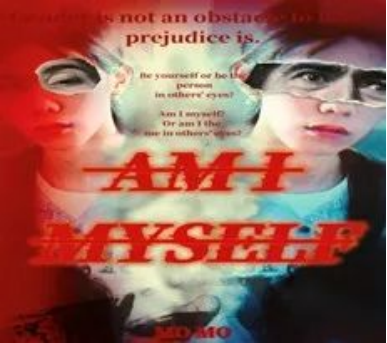

11.《AM I MYSELF》

《AM I MYSELF》聚焦于当代都市夹缝中一位年轻个体的身份迷思与突围。主角以“男扮女装”的网络直播作为生存手段与自我表达的出口,却在渴望被“看见”与“认可”的过程中,遭遇来自最亲密家庭纽带的剧烈撕裂与虚拟世界投射到现实的冰冷审视。影片探讨了个体在探索自身性别认同与表达过程中,所经历的内在渴望、外在压力、身份撕裂与寻求整合的复杂旅程。

12.《惊蛰》

《惊蛰》以现代都市的疏离空间为背景,讲述痛失爱宠的女主在宠物沟通师的引导下,尝试直面创伤、追寻真相,却在揭开猫咪死亡谜团的过程中,意外触及亲密关系中的背叛与家庭信任的崩塌。影片以“记忆解谜者”视角,探讨记忆的压抑与唤醒、真相的力量与代价、背叛带来的复杂哀悼,以及在黑暗中寻找连接与希望的可能性。

13.《夏日长梦》

《夏日长梦》以南方溽热夏日的模糊时空为背景,聚焦女性在记忆回旋、现实疏离与隐秘情感渴望之间的游移状态。影片以诗意的碎片化叙事,细腻勾勒创伤记忆的无声重量及人与人之间难以言喻却又深刻入骨的连接瞬间,以此追问关于存在、遗忘与心灵救赎的私密命题。

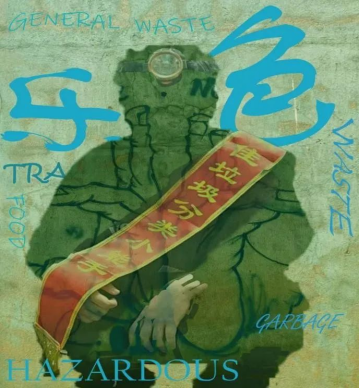

14.《乐色》

《乐色》以极具荒诞感的黑色幽默为基调,将镜头对准都市生活中普遍存在的“表演式环保”现象。影片以一系列充满讽刺张力的情节冲突——从撕毁罚单的遮掩,到垃圾乱投的虚伪分类,直至意外获奖的荒诞高潮——层层剥开形式主义环保的华丽外衣。当环保变成一场精心设计的表演秀,真正的环境责任和行动力何在?

15.《昨日之战》

《昨日之战》植根于当代中国青年普遍面临的现实困境,聚焦临近毕业的大学生在考研与求职双重失利后的精神世界。影片试图以内省的“精神漫游者”视角,细腻呈现个体在现实重压下的迷茫、挣扎与最终的自我释怀。

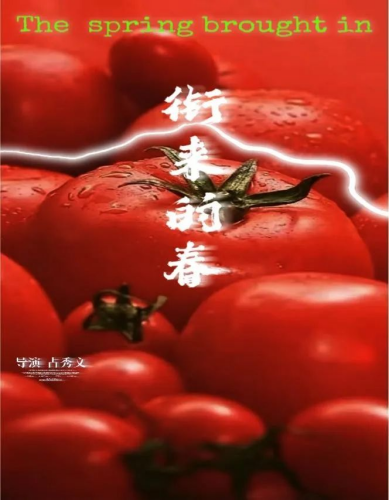

16.《衔来的春》

《衔来的春》以奔跑的时间与停滞的消亡为视觉母题,讲述少女在得知祖母病危的瞬间,于城郊自然与人工景观交织的缝隙中展开一场与时间角力的徒劳奔赴。影片通过一个生命流逝的旁观者视角,融合循环意象与自然隐喻,细腻剖解当代个体面对至亲生命消逝时,那份深植于血脉却无处安放的焦灼、无力与自我慰藉。

17.《河流不见了》

《河流不见了》聚焦于一对物理距离接近、情感世界却遥不可及的都市男女。当人类放弃真实的情感流动,转而依赖窥视、物化与交易维系关系时,生命的本质联结便彻底干涸——河流的消失,即人性的消失。影片不仅仅是一个关于偷拍的故事,更是一曲关于现代性孤独、联结失效与精神干涸的视觉寓言。

18.《远方的风》

《远方的风》以“搭子社交”现象为切口,聚焦一位年轻女性在看似便捷的陪伴关系中游走的精神图景。影片以疏离感与隐喻性的镜头,凝视着这种新型社交模式表象下的情感空洞,勾勒出个体在群体性联结尝试中难以消解的孤独与身份迷失。最终指向的是对深度情感联结的渴望,以及在快餐式社交语境下重建真实沟通的困境。

19.《幽梦歧途》

《幽梦歧途》采用“心理窥视者”视角,以身份认同的撕裂与共生为叙事轴心,剖开当代人面对自我认知困局与精神牢笼时的挣扎。在类型化的惊悚叙事中,隐藏的自我终将撕裂表象,失控的本能会摧毁身份、信任与生存本身。